他自小習武,60年從未間斷;他工作之余,精心研習書法,筆耕不輟;他退休后又回到工作崗位上,為社會繼續發揮余熱。近日,記者在位于經濟技術開發區的某公司,見到了今年66歲的邵承祥,聽他講述他與武術和書法的不解之緣。

師承父親練就扎實武術功底

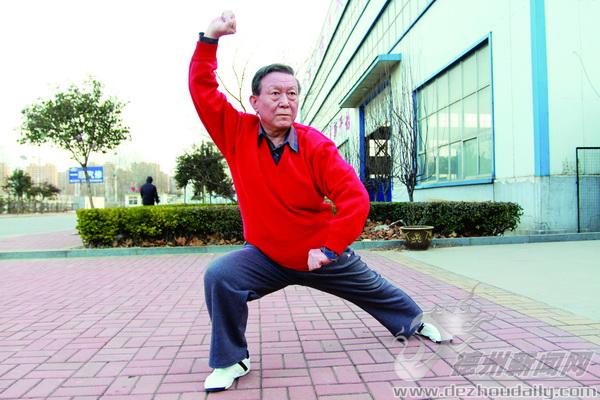

數九時節,寒風凜冽。已是花甲之年的邵承祥,正在院子里精神抖擻地表演拳術,動作迅捷而凌厲,一套拳下來,面不改色,氣不長出。“我從小跟父親習武,屬于家傳。”邵承祥告訴記者。今年66歲的他,出生于濟南市天橋區制錦市街,不到8歲時,便受父親影響開始習武。“功夫要踢打,算盤要撥拉。”在父親的嚴格教誨下,他先后進行了基本功、少林長拳、大虎燕拳、小虎燕拳、羅漢拳、哪吒拳等拳術的練習。隨后又學習了刀劍棍槍、雙劍、春秋大刀、護手鉤等器械,年少的邵承祥尤其對于楊家槍鐘愛并擅長,練就了一身的好功夫。

邵承祥說:“從開始習武起,父親就教導我們,一定要養成習武不傷人、不外露、與人為善、謙遜的習慣,這也是習武人的武德。”

1965年,16歲的邵承祥由濟南第十五中學畢業,考入山東大學中專部學習金屬材料工藝。緊張的學習之余,在山大校園里,他得以與山大體育系的師生們,共同進行了國家武術規定套路甲組拳以及羅漢拳的系統學習。

支援“北三區”,成為武術領隊

1968年12月,為了響應毛主席“知識分子到農村去,接受貧下中農再教育”的號召,在山大畢業的邵承祥與三位同學來到位于魯西北的德州,被分配到當時的山東省勞動廳技工學校德州分校(現德州職業技術學院前身)做實習教師,在車工車間給學生們講授車、鉗、刨、磨、銑等專業知識技能。

正值青春年少,初次離家遠行的他們,總想找一種精神寄托。在這種情況下,他積極參加了當時德州市、德州地區舉辦的武術比賽。他說:“當時參加比賽,也沒有其他的想法,就是想著要為學校爭光。1970年,我在當時的陵縣參加了春秋大刀、楊家槍、太極刀、羅漢拳等項目的比賽,一舉出名”。

自此以后,他在武術道路上一發不可收拾,作為德州地區代表隊的領隊,他帶領隊員們轉戰全省各地。1974年他擔綱教練,對德州地區農民運動會參賽隊員進行國家套路輔導,在全省獲得第四名的好成績。并且帶領德州地區武術隊與山東省武術隊、山東省體工隊共同走進297部隊、石油化工廠、臨盤油田等進行慰問表演。

隨后的日子里,他多次代表德州地區參加全國各地的武術比賽,均取得了很好的成績。先后擔任德州市武術協會副主席、名譽副主席等職務。

中年踏上書法之路

中年時期的邵承祥調入了德州市物資局,走南闖北的他,交際圈子更為廣泛。他開始重新拿起了毛筆與宣紙,揮筆寫就自己的人生感悟。

說起與書法的結緣,邵承祥告訴記者:“我們上小學時就練習寫毛筆字,學習‘大仿’,基本功比較扎實。作為愛好,我的書法練習一直在延續,沒有間斷過。學生時代和剛參加工作時,板報都是我來負責。從版面設計、字體設計各方面,我都做得很好。”

人到中年的他,對人生、對社會有了新的認識,在此基礎上,他的書法技藝也有了新的進步。逐漸的,他的書法作品入選多部書籍。

邵承祥的書法以行草為主體風格,他坦言“作為我個人的一種業余愛好,書法創作陶冶了我的情操,升華了我的多彩人生,提升了我的文化境界。”

說著,邵承祥鋪開宣紙,手握狼毫,運、頓、抖、提、懸、順、轉、起、回、落,一連串動作干凈利落,“厚德載物”幾個揮灑飄逸的大字躍然紙上。

如今的邵承祥,退休后被單位返聘,繼續從事管理工作,業余時間每日仍堅持書法、習武兩不誤,既鍛煉了身體、又陶冶了情操,他的人生也更加絢麗多彩。

□記者周建新攝影報道